Цифровая ПЦР историческая справка

Оригинал статьи:

Morley AA. Digital PCR: A brief history. Biomol Detect Quantif. 2014 Aug 15;1(1):1-2. doi: 10.1016/j.bdq.2014.06.001

PMID: 27920991; PMCID: PMC5129430.

Автор перевода:

Огородников Святослав

Лаборант исследователь Томского НИМЦ

Morley AA. Digital PCR: A brief history. Biomol Detect Quantif. 2014 Aug 15;1(1):1-2. doi: 10.1016/j.bdq.2014.06.001

PMID: 27920991; PMCID: PMC5129430.

Автор перевода:

Огородников Святослав

Лаборант исследователь Томского НИМЦ

Термин «цифровая ПЦР» впервые был использован в статье Фогельштейна и Кинцлера в 1999 году [Vogelstein & Kinzler, 1999], в которой они описали количественный анализ мутаций протоонкогенов ras путем разделения образца для выполнения серии ПЦР в 384-луночных микропланшетах. Термин «цифровая ПЦР» оказался очень подходящим, поскольку он отражал и характер реакции, и дух времени, и он сразу же утвердился. Однако метод, который они описали, не был нов, поскольку он использовался в течение предыдущего десятилетия под терминами «одномолекулярная ПЦР» или «ПЦР с предельным разведением». Они ссылались на одномолекулярную ПЦР, но не на количественный анализ с помощью ПЦР с предельным разведением.

В широком смысле классическая ПЦР может использоваться для качественных или количественных целей: либо для изучения свойств, либо для определения количества целевой молекулы. Цифровая ПЦР используется аналогично, с той разницей, что при цифровой ПЦР образец разделяется на отдельные олигонуклеотиды, затем выполняется ПЦР-амплификация, получается сигнал «все или ничего», ноль или единица, т. е. цифровой, по нему анализируют природу мишени или рассчитывают количество целевой молекулы, используя распределение Пуассона.

Насколько мне известно, Сайки с соавт., в важном раннем исследовании ПЦР, опубликованном в 1988 году, были первыми, кто использовал этот подход [Saiki, 1988]. Они предельно развели образец генома, содержащий гены β-глобина, в образце, из которого ген удален, и показали, что отдельные молекулы β-глобина могут быть амплифицированы и обнаружены. Частота положительных амплификаций при анализе с помощью распределения Пуассона позволила предположить, что практически каждая молекула β-глобина поддается амплификации с помощью ПЦР. Таким образом, они были первыми, кто использовал ПЦР для выделения и анализа единичной молекулы, но они не пошли в обратном направлении и не использовали частоту обнаружения отдельных молекул в качестве инструмента для количественного определения.

Способность ПЦР амплифицировать одну молекулу для анализа вскоре была признана и использована. В 1990 году Джеффрис с соавт. опубликовали информацию об использовании одномолекулярной ПЦР для изучения эволюции минисателлитов, а Руано с соавт. опубликовали информацию об использовании одномолекулярной ПЦР для анализа гаплотипирования [Jeffreys, 1990; Ruano, 1990]. Одномолекулярная ПЦР продолжает оставаться полезным подходом для изучения интересующей мишени. Правда, «одномолекулярная ПЦР», вероятно, является более описательным термином, чем «цифровая ПЦР», когда речь идет о процессе ПЦР-клонирования целевой молекулы с целью проведения качественного анализа, поскольку он относится к целевой молекуле, а не к сигналу.

В широком смысле классическая ПЦР может использоваться для качественных или количественных целей: либо для изучения свойств, либо для определения количества целевой молекулы. Цифровая ПЦР используется аналогично, с той разницей, что при цифровой ПЦР образец разделяется на отдельные олигонуклеотиды, затем выполняется ПЦР-амплификация, получается сигнал «все или ничего», ноль или единица, т. е. цифровой, по нему анализируют природу мишени или рассчитывают количество целевой молекулы, используя распределение Пуассона.

Насколько мне известно, Сайки с соавт., в важном раннем исследовании ПЦР, опубликованном в 1988 году, были первыми, кто использовал этот подход [Saiki, 1988]. Они предельно развели образец генома, содержащий гены β-глобина, в образце, из которого ген удален, и показали, что отдельные молекулы β-глобина могут быть амплифицированы и обнаружены. Частота положительных амплификаций при анализе с помощью распределения Пуассона позволила предположить, что практически каждая молекула β-глобина поддается амплификации с помощью ПЦР. Таким образом, они были первыми, кто использовал ПЦР для выделения и анализа единичной молекулы, но они не пошли в обратном направлении и не использовали частоту обнаружения отдельных молекул в качестве инструмента для количественного определения.

Способность ПЦР амплифицировать одну молекулу для анализа вскоре была признана и использована. В 1990 году Джеффрис с соавт. опубликовали информацию об использовании одномолекулярной ПЦР для изучения эволюции минисателлитов, а Руано с соавт. опубликовали информацию об использовании одномолекулярной ПЦР для анализа гаплотипирования [Jeffreys, 1990; Ruano, 1990]. Одномолекулярная ПЦР продолжает оставаться полезным подходом для изучения интересующей мишени. Правда, «одномолекулярная ПЦР», вероятно, является более описательным термином, чем «цифровая ПЦР», когда речь идет о процессе ПЦР-клонирования целевой молекулы с целью проведения качественного анализа, поскольку он относится к целевой молекуле, а не к сигналу.

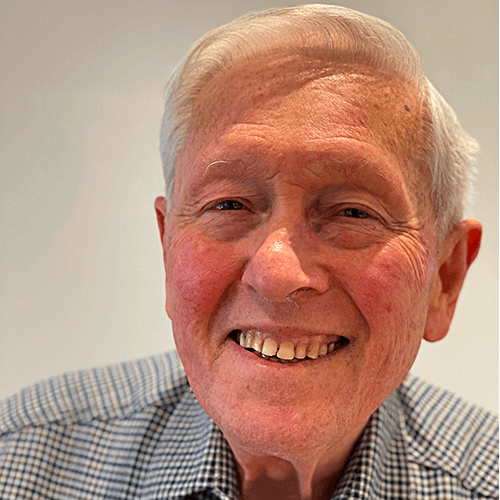

Alexander (Alec) Morley

Алек Морли по профессии клинический и лабораторный гематолог.

Области его исследований включали апластическую анемию, соматические мутации человека, биологию старения и генетическую токсикологию.

Лаборатория под его командованием стала пионером в изучении минимальной остаточной болезни при гематологическом раке, а также разрабатывала и использовала молекулярно-генетические методы диагностики и мониторинга заболеваний. В его лаборатории были разработаны новые методы, включая оригинальное описание цифровой (предельного разведения) ПЦР и использование её для количественной оценки остаточной болезни при лейкемии, а также методы диагностики клональности лимфоцитов, выявление транскрипта BCR-ABL и методика ПЦР с высокой температурой отжига (HAT).

Области его исследований включали апластическую анемию, соматические мутации человека, биологию старения и генетическую токсикологию.

Лаборатория под его командованием стала пионером в изучении минимальной остаточной болезни при гематологическом раке, а также разрабатывала и использовала молекулярно-генетические методы диагностики и мониторинга заболеваний. В его лаборатории были разработаны новые методы, включая оригинальное описание цифровой (предельного разведения) ПЦР и использование её для количественной оценки остаточной болезни при лейкемии, а также методы диагностики клональности лимфоцитов, выявление транскрипта BCR-ABL и методика ПЦР с высокой температурой отжига (HAT).

Первой публикацией об использовании цифровой ПЦР для количественной оценки интересующей цели, в данном случае ВИЧ, была Симмондса с соавт. в 1990 году [Simmonds, 1990]. Коллектив исследователей был заинтересован в определении генетического разнообразия ВИЧ, инфицирующих лимфоциты в образцах крови ВИЧ-положительных людей, но признали, что изучение всего объема каждого образца помешает выявлению различий в последовательностях между отдельными провирусными молекулами. Проведено предельное разведение с последующей ПЦР репликонов и секвенированием положительных результатов (еще один ранний пример одномолекулярной ПЦР). Вскоре стало очевидно, что частота положительных амплификаций соответствует распределению Пуассона и, наоборот, количество целевых молекул провируса ВИЧ в исходном образце можно рассчитать по степени разведения и частоте отрицательных (или положительных) амплификаций. В оригинальной публикации описывалось предельное разведение как однонуклеарных клеток, так и молекул провируса, и таким образом документировалось количество клеток, несущих провирус ВИЧ, и количество молекул провируса на инфицированную клетку. В последующие годы группа продолжала использовать ПЦР с предельным разведением в ряде последующих исследований ВИЧ и вируса гепатита С.

ПЦР с предельным разведением была разработана также и нашей группой. Это предполагало соединение двух направлений исследований. В одном направлении исследований мы использовали генетический отбор и клонирование лимфоцитов для изучения соматических мутаций человека в локусах HPRT, сцепленных с Х хромосомой, и аутосомных HLA. Клонирование использовалось для увеличения редких мутантных клеток, статистика Пуассона использовалась для количественной оценки, а секвенирование ДНК для анализа природы отдельных мутировавших генов. Вторым направлением исследований стала разработка метода на основе ПЦР для идентификации и секвенирования перестроек и мутаций генов тяжелой цепи иммуноглобулина (IGH), которые могут служить клональными маркерами для клонов неопластических лимфоцитов при лейкемии. Было естественным шагом объединить эти два направления исследований, изолировать и секвенировать перестройки гена IGH, на момент постановки диагноза у пациента с лейкемией, синтезировать праймеры, специфичные для перестройки, и использовать эти праймеры и ПЦР с предельным разведением для количественной оценки маркерной перестройки IGH и, следовательно, количественно оценить лейкозные клетки в образцах, полученных во время лечения. Публикация, вкратце упоминающая этот метод, появилась в 1991 г. [Brisco, 1991]. Однако, признавая общую полезность этого метода для количественного определения ДНК-мишеней, мы опубликовали подробное исследование этого метода в 1992 году [Sykes, 1992]. Мы продолжили использовать ПЦР с предельным разведением для изучения различных аспектов лечения и биологии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Самым важным исследованием была статья 1994 года в журнале Lancet, которая показала, что исход ОЛЛ у детей можно предсказать по уровню лейкемии после одного месяца терапии [Brisco, 1994], а решения о лечении, основанные на этой форме оценки, теперь стали частью рутинной практики определения в детской крови ОЛЛ.

ПЦР с предельным разведением являлась улучшением по сравнению с предыдущими методами, такими как конкурентная ПЦР, для количественного определения мишеней. Метод был точен, имел широкий динамический диапазон, мог обнаружить и количественно определить редкие целевые молекулы. Однако у него было два недостатка. Во-первых, это была открытая система и существовала вероятность загрязнения окружения продуктом ПЦР. Во-вторых, это была ручная система, и довольно трудоемкая. Наш протокол заключался в том, чтобы выполнить первоначальную серию ПЦР, включающую три повтора при десятикратных разведениях образца, чтобы приблизительно определить предел разведения, а затем выполнить окончательную серию ПЦР, включающую 5–10 повторов в каждой из серий трехкратных разведений. около предела разбавления. Конечную точку амплификации «все или ничего» оценивали с помощью электрофореза.

Поиск в Medline и Google Scholar с использованием терминов «предельное разведение» и «ПЦР» показал, что количество публикаций с использованием ПЦР с предельным разведением увеличилось до пика в 12 публикаций в год в 1999 году. Публикации были в основном, но не полностью, в области вирусологии, лимфоидной биологии и неоплазии, скорее всего, потому, что работники в этих двух областях с большей вероятностью были осведомлены об этом методе. Однако в период с 2000 по 2002 год годовой уровень публикаций резко упал, и после этого публикации с использованием ПЦР с предельным разведением практически исчезли. Несомненно, это произошло благодаря публикации Хейда с соавт., описывающей метод количественной ПЦР в режиме "реального времени" [Heid, 1996]. ПЦР в режиме "реального времени" представляет собой технологию с закрытой системой, технически простую в исполнении, и эти особенности устраняют два недостатка ПЦР с предельным разведением. Наша группа также перешла от ПЦР с предельным разведением к ПЦР в реальном времени, как только мы узнали о последнем.

В методе цифровой ПЦР, описанном Фогельштейном и Кинцлером, в качестве конечной точки использовалась флуоресценция, что позволяло избежать электрофореза. Таким образом, он имел преимущество перед ранее реализованным способом. Однако он все еще был несколько трудоемким и, поскольку конкурировал с ПЦР в режиме реального времени, не получил широкого распространения. Поиск в Medline и Google Scholar с использованием термина «цифровая ПЦР» показал, что уровень публикаций оставался низким, несколько публикаций в год, до 2007 года. Однако с этого года наблюдается быстрый и экспоненциальный рост числа публикаций, относящихся к цифровая ПЦР. Сначала эти публикации были преимущественно в журналах по инженерным наукам и микрофлюидике, но в течение последних нескольких лет число публикаций в биологических и медицинских журналах возросло. Столь быстрый рост количества публикаций, очевидно, обусловлен разработкой нового оборудования, которое делает цифровую ПЦР относительно простым и практичным методом.

История развития цифровой ПЦР имеет несколько общих уроков. Во-первых, это показывает ценность использования заголовка, который является одновременно описательным и запоминающимся. И «предельное разбавление», и «цифровой» носят описательный характер – «предельное разбавление» описывает процесс достижения отдельных молекул, «цифровой» описывает природу сигнала, но «цифровой» соответствует электронной природе эпохи. Во-вторых, метод несколько раз изобретался работниками, не подозревавшими о его существовании в другой области, несмотря на наличие доступных для поиска электронных баз данных. Предположительно, этот недостаток знаний возник из-за большого количества научной литературы и публикаций методов в специализированных журналах. Следствием этих общих факторов является то, что работники в одной области могут оказаться в весьма невыгодном положении, если они не знают о полезном методе в другой области, и, наоборот, перекрестное общение между работниками в разных областях может быть очень плодотворным. В третьих, история цифровой ПЦР показывает, что метод может во многом «опередить свое время» и потребовать достижений в других областях, таких как инженерия и химия, чтобы обеспечить его полный расцвет.

Наконец, какова будет будущая история цифровой ПЦР? Будет ли его использование продолжать расширяться в геометрической прогрессии? Будут ли решены проблемы стоимости и производительности? Каковы будут его преимущества и недостатки относительно ПЦР в режиме реального времени и секвенирования нового поколения? Будут ли разработаны другие цифровые или нецифровые методы обнаружения, не связанные с ПЦР? Уже сейчас цифровая ПЦР для редких мишеней может иногда выполняться с использованием современных инструментов для ПЦР в режиме реального времени, а секвенирование нового поколения используется как для анализа отдельных олигонуклеотидов, так и для количественного определения мишени. Несомненно, ближайшие годы будут не только интересными, но и продуктивными.

ПЦР с предельным разведением была разработана также и нашей группой. Это предполагало соединение двух направлений исследований. В одном направлении исследований мы использовали генетический отбор и клонирование лимфоцитов для изучения соматических мутаций человека в локусах HPRT, сцепленных с Х хромосомой, и аутосомных HLA. Клонирование использовалось для увеличения редких мутантных клеток, статистика Пуассона использовалась для количественной оценки, а секвенирование ДНК для анализа природы отдельных мутировавших генов. Вторым направлением исследований стала разработка метода на основе ПЦР для идентификации и секвенирования перестроек и мутаций генов тяжелой цепи иммуноглобулина (IGH), которые могут служить клональными маркерами для клонов неопластических лимфоцитов при лейкемии. Было естественным шагом объединить эти два направления исследований, изолировать и секвенировать перестройки гена IGH, на момент постановки диагноза у пациента с лейкемией, синтезировать праймеры, специфичные для перестройки, и использовать эти праймеры и ПЦР с предельным разведением для количественной оценки маркерной перестройки IGH и, следовательно, количественно оценить лейкозные клетки в образцах, полученных во время лечения. Публикация, вкратце упоминающая этот метод, появилась в 1991 г. [Brisco, 1991]. Однако, признавая общую полезность этого метода для количественного определения ДНК-мишеней, мы опубликовали подробное исследование этого метода в 1992 году [Sykes, 1992]. Мы продолжили использовать ПЦР с предельным разведением для изучения различных аспектов лечения и биологии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Самым важным исследованием была статья 1994 года в журнале Lancet, которая показала, что исход ОЛЛ у детей можно предсказать по уровню лейкемии после одного месяца терапии [Brisco, 1994], а решения о лечении, основанные на этой форме оценки, теперь стали частью рутинной практики определения в детской крови ОЛЛ.

ПЦР с предельным разведением являлась улучшением по сравнению с предыдущими методами, такими как конкурентная ПЦР, для количественного определения мишеней. Метод был точен, имел широкий динамический диапазон, мог обнаружить и количественно определить редкие целевые молекулы. Однако у него было два недостатка. Во-первых, это была открытая система и существовала вероятность загрязнения окружения продуктом ПЦР. Во-вторых, это была ручная система, и довольно трудоемкая. Наш протокол заключался в том, чтобы выполнить первоначальную серию ПЦР, включающую три повтора при десятикратных разведениях образца, чтобы приблизительно определить предел разведения, а затем выполнить окончательную серию ПЦР, включающую 5–10 повторов в каждой из серий трехкратных разведений. около предела разбавления. Конечную точку амплификации «все или ничего» оценивали с помощью электрофореза.

Поиск в Medline и Google Scholar с использованием терминов «предельное разведение» и «ПЦР» показал, что количество публикаций с использованием ПЦР с предельным разведением увеличилось до пика в 12 публикаций в год в 1999 году. Публикации были в основном, но не полностью, в области вирусологии, лимфоидной биологии и неоплазии, скорее всего, потому, что работники в этих двух областях с большей вероятностью были осведомлены об этом методе. Однако в период с 2000 по 2002 год годовой уровень публикаций резко упал, и после этого публикации с использованием ПЦР с предельным разведением практически исчезли. Несомненно, это произошло благодаря публикации Хейда с соавт., описывающей метод количественной ПЦР в режиме "реального времени" [Heid, 1996]. ПЦР в режиме "реального времени" представляет собой технологию с закрытой системой, технически простую в исполнении, и эти особенности устраняют два недостатка ПЦР с предельным разведением. Наша группа также перешла от ПЦР с предельным разведением к ПЦР в реальном времени, как только мы узнали о последнем.

В методе цифровой ПЦР, описанном Фогельштейном и Кинцлером, в качестве конечной точки использовалась флуоресценция, что позволяло избежать электрофореза. Таким образом, он имел преимущество перед ранее реализованным способом. Однако он все еще был несколько трудоемким и, поскольку конкурировал с ПЦР в режиме реального времени, не получил широкого распространения. Поиск в Medline и Google Scholar с использованием термина «цифровая ПЦР» показал, что уровень публикаций оставался низким, несколько публикаций в год, до 2007 года. Однако с этого года наблюдается быстрый и экспоненциальный рост числа публикаций, относящихся к цифровая ПЦР. Сначала эти публикации были преимущественно в журналах по инженерным наукам и микрофлюидике, но в течение последних нескольких лет число публикаций в биологических и медицинских журналах возросло. Столь быстрый рост количества публикаций, очевидно, обусловлен разработкой нового оборудования, которое делает цифровую ПЦР относительно простым и практичным методом.

История развития цифровой ПЦР имеет несколько общих уроков. Во-первых, это показывает ценность использования заголовка, который является одновременно описательным и запоминающимся. И «предельное разбавление», и «цифровой» носят описательный характер – «предельное разбавление» описывает процесс достижения отдельных молекул, «цифровой» описывает природу сигнала, но «цифровой» соответствует электронной природе эпохи. Во-вторых, метод несколько раз изобретался работниками, не подозревавшими о его существовании в другой области, несмотря на наличие доступных для поиска электронных баз данных. Предположительно, этот недостаток знаний возник из-за большого количества научной литературы и публикаций методов в специализированных журналах. Следствием этих общих факторов является то, что работники в одной области могут оказаться в весьма невыгодном положении, если они не знают о полезном методе в другой области, и, наоборот, перекрестное общение между работниками в разных областях может быть очень плодотворным. В третьих, история цифровой ПЦР показывает, что метод может во многом «опередить свое время» и потребовать достижений в других областях, таких как инженерия и химия, чтобы обеспечить его полный расцвет.

Наконец, какова будет будущая история цифровой ПЦР? Будет ли его использование продолжать расширяться в геометрической прогрессии? Будут ли решены проблемы стоимости и производительности? Каковы будут его преимущества и недостатки относительно ПЦР в режиме реального времени и секвенирования нового поколения? Будут ли разработаны другие цифровые или нецифровые методы обнаружения, не связанные с ПЦР? Уже сейчас цифровая ПЦР для редких мишеней может иногда выполняться с использованием современных инструментов для ПЦР в режиме реального времени, а секвенирование нового поколения используется как для анализа отдельных олигонуклеотидов, так и для количественного определения мишени. Несомненно, ближайшие годы будут не только интересными, но и продуктивными.

Цифровая ПЦР историческая справка

Оригинал статьи:

Morley AA. Digital PCR: A brief history. Biomol Detect Quantif. 2014 Aug 15;1(1):1-2. doi: 10.1016/j.bdq.2014.06.001

PMID: 27920991; PMCID: PMC5129430.

Автор перевода:

Огородников Святослав

Лаборант исследователь Томского НИМЦ

Morley AA. Digital PCR: A brief history. Biomol Detect Quantif. 2014 Aug 15;1(1):1-2. doi: 10.1016/j.bdq.2014.06.001

PMID: 27920991; PMCID: PMC5129430.

Автор перевода:

Огородников Святослав

Лаборант исследователь Томского НИМЦ

Рекомендации

Здесь самые лучшие по мнению сообщества публикации

Как

опубликовать свой пост?

опубликовать свой пост?

У Вас появилась прекрасная идея, и теперь Вы хотите опубликовать свой пост в блоге сообщества, тогда всего лишь надо: